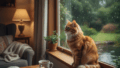

休日の午後、お気に入りのソファに身を沈め、ようやく手に取った小説のページをめくる。この瞬間のために一週間働いてきたのだと言っても過言ではない。温かいコーヒーを淹れ、クッションを腰に当て、完璧な読書環境が整った。物語の世界へ入り込もうとした、まさにその時だった。

「ニャー」という声とともに、視界を横切る影。我が家の愛猫が、まるで私の読書タイムを察知したかのように現れる。最初は足元で丸くなるだけだろうと思っていた。しかし、それは甘い考えだった。猫は静かに膝へと飛び乗り、開いている本の上に、堂々と前足を置いたのだ。

「ちょっと、今いいところなんだけど」と言いながらも、猫を退かすことができない。琥珀色の瞳でじっと見つめられると、どんな抗議の言葉も力を失ってしまう。仕方なく本を持ち上げ、猫の頭越しに読もうとする。だが、猫はそれを許さない。立ち上がり、背伸びをして、再び本に前足をかけてくる。まるで「私を見て」と訴えているようだ。

読書する私にとって、この静かな時間は何物にも代えがたい宝物だ。日常の喧騒から離れ、物語の世界に没入できる貴重なひととき。しかし、猫にとっては、飼い主が本という四角い物体に夢中になり、自分を無視している状況に他ならない。普段は触れる機会の多い手が、ページをめくることだけに使われている。これは猫にとって看過できない事態なのだろう。

本を膝の上に置き直すと、猫はすかさずその上に座り込む。柔らかな毛並みが本の表紙を覆い隠し、物語の続きを読むことは物理的に不可能になった。「もう、読めないじゃない」と苦笑しながらも、猫の頭を撫でる。するとゴロゴロと喉を鳴らし始め、満足そうに目を細める。この瞬間、私は負けたのだと悟る。

邪魔をする猫の行動は、決して意地悪からではない。それは純粋な愛情表現なのだ。飼い主の注意を引きたい、一緒に過ごしたい、触れ合いたい。そんな素直な欲求が、読書の邪魔という形で現れているだけ。人間の言葉を話せない猫が、自分の存在をアピールする精一杯の方法なのだろう。

本を脇に置き、両手で猫を抱き上げる。予想通り、猫は嬉しそうに私の胸に顔を埋める。こうして抱きしめていると、読書の時間が中断されたことへの不満など、どこかへ消えてしまう。温かく柔らかな命の重みが、何よりも愛おしい。小説の主人公がどんな冒険をしようと、目の前にいるこの小さな生き物の方が、はるかに私の心を動かすのだから不思議だ。

猫を撫でながら、ふと考える。もし猫が邪魔をしてこなかったら、私は本を読み終えることができただろう。しかし同時に、この温かな触れ合いの時間も失っていたはずだ。どちらが価値のある時間なのか。答えは明白だった。本はいつでも読める。しかし、猫との時間は今この瞬間にしかない。

十分に甘えた猫は、やがて満足したのか、ソファの隣でゆっくりと丸くなり始めた。私は再び本を手に取る。今度は邪魔されることなく、数ページを読み進めることができた。しかし、視線を少し横にずらすと、そこには安心しきった表情で眠る猫の姿がある。その寝顔を見ていると、また読書に集中できなくなる。

愛おしい猫との暮らしは、予定通りにいかないことの連続だ。読書をしようと思えば邪魔をされ、仕事をしようとすればキーボードの上に乗り、料理をしようとすれば足元にまとわりつく。しかし、そのすべてが愛情の証であり、私を必要としてくれている証拠なのだと思うと、どんな邪魔も許せてしまう。

結局、この日の読書は予定の半分も進まなかった。しかし、猫を抱きしめた温もりと、邪魔をされながらも笑ってしまった瞬間は、どんな物語よりも心に残る思い出となった。本の続きはまた明日読めばいい。猫が邪魔をしてくれるなら、それもまた楽しい時間になるだろう。

読書する私と、邪魔をする猫。一見すると対立する関係のようだが、実は完璧に調和している。猫は私に現実世界の温かさを思い出させてくれる。物語の世界も素晴らしいが、目の前にいる命との触れ合いこそが、何よりも豊かな時間なのだと教えてくれる。だから私は、これからも猫に邪魔をされながら、幸せな読書時間を過ごすのだろう。

コメント